新旧の耐震基準とは?

築年数から見る安全性の目安

「中古住宅の購入を考えているけれど、築年数が古いと地震が心配…」

「自分の家は新しい耐震基準を満たしているのかな?」

そんな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

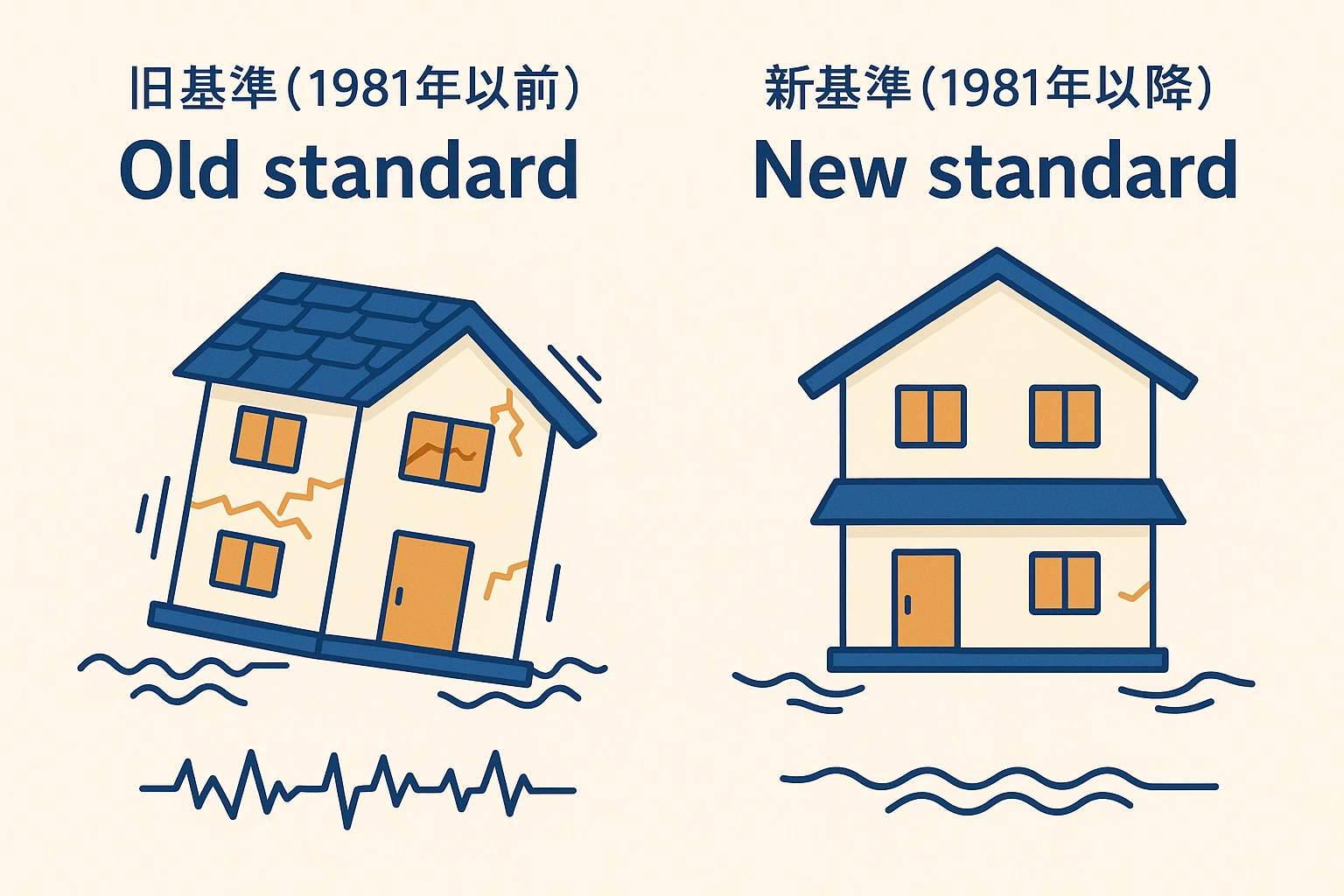

日本の建築基準法は時代とともに改正され、特に大きな転機となったのが1981年(昭和56年)の改正です。これを境に、建物は「旧耐震基準」と「新耐震基準」に分けられます。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

耐震基準とは、建物を建てる際に満たすべき地震への強さの基準です。

- 旧耐震基準(~1981年5月31日):

「震度5程度の地震で倒壊しないこと」を目標としていました。 - 新耐震基準(1981年6月1日~現在):

「震度5強程度で軽微なひび割れにとどまること」

「震度6強~7程度で倒壊・崩壊しないこと」を目標としています。

より大きな地震を想定し、被害を抑えることを目的としています。

したがって、1981年6月1日以降に建築確認申請された建物は、新耐震基準に適合している可能性が高いといえます。

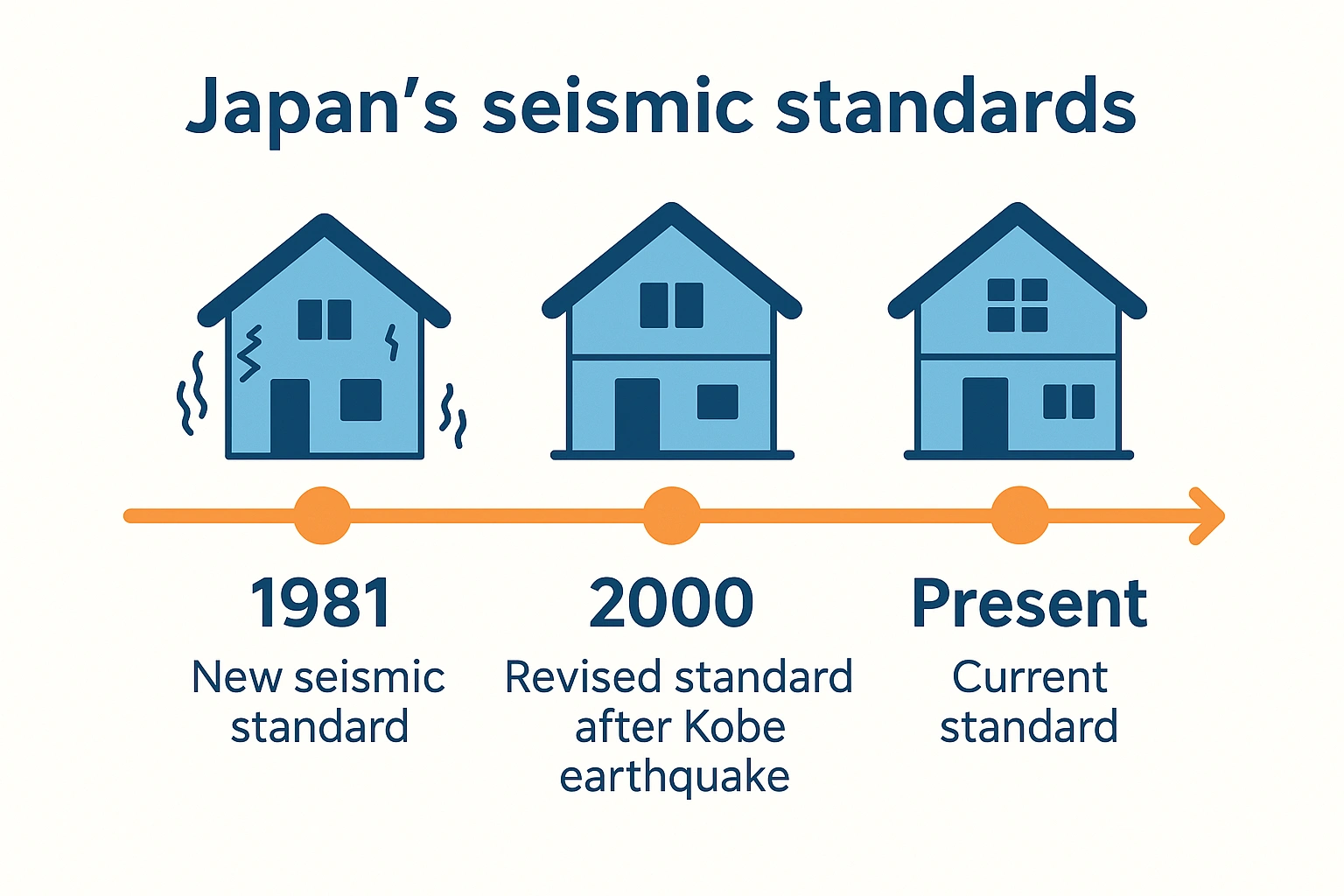

築年数と耐震性の関係

中古住宅の安全性を判断する際、築年数は非常に重要な目安となります。

- 1981年5月31日以前の建物:

旧耐震基準で建てられているため、より高い安全性を求める場合は耐震診断や耐震補強工事の検討が必要です。 - 1981年6月1日以降の建物:

新耐震基準で建てられており、旧基準の建物に比べて安全性が高いといえます。 - 2000年以降の建物:

阪神・淡路大震災の教訓を受けて基準が改正され、木造住宅では柱や壁の接合部に金具の使用が義務付けられるなど、さらに安全性が高まりました。

築年数をチェックすることで、その建物がおおよそどの耐震基準に基づいて建てられたかを把握できます。